Orkane – Die zerstörerische Kraft der Stürme

Orkane gehören zu den stärksten Naturgewalten der Erde. Mit ihren enormen Windgeschwindigkeiten und heftigen Begleiterscheinungen hinterlassen sie eine Spur der Verwüstung und haben oft dramatische Folgen für Menschen, Infrastruktur und Umwelt. Doch was genau ist ein Orkan, wie entsteht er und welche Maßnahmen können ergriffen werden, um die Schäden zu minimieren?

In diesem Artikel werden wir die Wissenschaft hinter den Orkanen untersuchen, berühmte Stürme der Geschichte betrachten und mögliche Schutzmaßnahmen diskutieren. Angesichts der sich ändernden Klimabedingungen ist es wichtiger denn je, zu verstehen, wie diese extremen Wetterereignisse funktionieren und welche Auswirkungen sie haben können.

Inhaltsverzeichnis

- Was ist ein Orkan? – Definition und Merkmale

- Entstehung eines Orkans – Die Wissenschaft dahinter

- Die verheerenden Auswirkungen eines Orkans

- Berühmte Orkane der Geschichte

- Frühwarnsysteme und Schutzmaßnahmen

- Wie funktionieren Frühwarnsysteme?

- Schutzmaßnahmen für Einzelpersonen – So kann man sich vorbereiten

- Maßnahmen auf gesellschaftlicher Ebene – Wie Städte und Länder sich vorbereiten

- Der Einfluss des Klimawandels auf Orkane – Zukunftsprognosen und neue Schutzstrategien

- Wie wir uns vor Orkanen schützen können

- Klimawandel und die Zukunft der Orkane

- Leben mit der Lawinengefahr - Was wir daraus lernen können

- FAQ - Häufig gestellte Fragen zu Lawinen

Was ist ein Orkan? – Definition und Merkmale

Orkane gehören zu den extremsten Wetterphänomenen der Erde und können enorme Schäden anrichten. Doch was genau macht einen Sturm zu einem Orkan? Was unterscheidet ihn von anderen starken Winden? Um diese Naturgewalt besser zu verstehen, betrachten wir die genaue Definition, die Messung von Windgeschwindigkeiten und die charakteristischen Eigenschaften von Orkanen.

Definition und Windgeschwindigkeiten

Der Begriff "Orkan" bezeichnet einen Sturm mit extrem hohen Windgeschwindigkeiten. Meteorologisch wird ein Sturm als Orkan klassifiziert, wenn die Windgeschwindigkeit mindestens 118 km/h (entspricht 32,7 m/s oder 64 Knoten) erreicht. Diese Einstufung erfolgt nach der Beaufort-Skala, einem weit verbreiteten Messsystem für Windstärken.

Die Beaufort-Skala im Überblick:

-

Stärke 10 (schwerer Sturm): 89–102 km/h – Bäume werden entwurzelt, erste strukturelle Schäden möglich

-

Stärke 11 (orkanartiger Sturm): 103–117 km/h – erhebliche Schäden an Gebäuden und Bäumen

-

Stärke 12 (Orkan): ab 118 km/h – massive Zerstörung, Dächer werden abgedeckt, große Objekte können umherfliegen

Orkane treten sowohl als tropische Stürme (z. B. Hurrikane, Taifune oder Zyklone) als auch als außertropische Stürme auf, die vor allem in den gemäßigten Breiten auftreten. Während tropische Wirbelstürme über warmem Wasser entstehen und oft sehr lange anhalten, sind außertropische Stürme meist großräumige Tiefdruckgebiete, die durch starke Temperaturunterschiede in der Atmosphäre entstehen.

Charakteristische Eigenschaften eines Orkans

Ein Orkan zeichnet sich nicht nur durch hohe Windgeschwindigkeiten aus. Weitere Merkmale machen ihn zu einem besonders gefährlichen Wetterphänomen:

Extreme Windböen

Während die mittlere Windgeschwindigkeit eines Orkans bei mindestens 118 km/h liegt, können einzelne Böen weit darüber liegen. Einige besonders starke Orkane erreichen Spitzenböen von über 250 km/h. Diese Böen sind besonders gefährlich, da sie plötzlich auftreten und mit enormer Wucht Gebäude, Fahrzeuge und Bäume beschädigen oder sogar zerstören können.

Starker Niederschlag

Orkane sind oft mit extremen Regenfällen verbunden. Insbesondere tropische Wirbelstürme können in kurzer Zeit enorme Niederschlagsmengen bringen, die zu Überschwemmungen führen. Bei Winterstürmen können die Niederschläge auch als Schnee oder Eisregen fallen, was die Infrastruktur zusätzlich gefährdet.

Luftdruckabfall und Sturmfluten

Ein weiteres Merkmal eines Orkans ist der plötzliche Abfall des Luftdrucks. Dieser kann besonders in Küstengebieten gefährlich werden, da er zu Sturmfluten führt. Das Wasser wird durch die starken Winde getrieben und kann meterhohe Flutwellen auslösen, die ganze Städte überschwemmen.

Gewitter und Tornados

Orkane gehen oft mit heftigen Gewittern einher, die von Blitz und Donner begleitet werden. In manchen Fällen können sie sogar Tornados erzeugen, die noch zerstörerischer sind als der Hurrikan selbst. Vor allem in den USA treten solche Kombinationen von Hurrikanen und Tornados häufig auf.

Auswirkungen auf den Flug- und Schiffsverkehr

Aufgrund der enormen Windgeschwindigkeiten und der starken Turbulenzen stellen Orkane eine große Gefahr für den Luft- und Schiffsverkehr dar. Viele Flüge werden während eines Orkans gestrichen oder umgeleitet, Schiffe müssen in sicheren Häfen bleiben, um nicht in den gewaltigen Wellen unterzugehen.

Was macht einen Orkan aus?

-

Ein Orkan ist ein extrem starker Sturm mit Windgeschwindigkeiten über 118 km/h.

-

Er kann sowohl tropischer als auch außertropischer Natur sein.

-

Charakteristische Merkmale sind starke Böen, heftiger Regen, Sturmfluten und Gewitter.

-

Besonders gefährlich sind die plötzlichen Windböen, die zu erheblichen Schäden führen.

-

Orkane treten weltweit auf, sind jedoch in bestimmten Regionen und Jahreszeiten häufiger.

Orkane gehören zu den mächtigsten Naturgewalten und erfordern eine genaue Beobachtung und Vorbereitung, um ihre Auswirkungen möglichst gering zu halten. In den nächsten Abschnitten schauen wir uns an, wie genau sie entstehen und welche Faktoren ihre Intensität beeinflussen.

Entstehung eines Orkans – Die Wissenschaft dahinter

Orkane sind beeindruckende, aber auch zerstörerische Naturgewalten. Ihre Entstehung ist das Ergebnis eines komplexen Zusammenspiels verschiedener atmosphärischer Bedingungen, die zusammenwirken, um einen Sturm gewaltigen Ausmaßes zu erzeugen. Um zu verstehen, wie Hurrikane entstehen und warum sie so heftig werden können, betrachten wir die Rolle von Luftdruck, Temperatur, Erdrotation und anderen entscheidenden Faktoren.

Die Rolle von Luftdruck und Temperatur

Die Entstehung eines Orkans beginnt mit großen Temperaturunterschieden in der Atmosphäre. Diese Unterschiede spielen eine zentrale Rolle, da sie die Luftströmungen antreiben und Wetterphänomene wie Stürme und Tiefdruckgebiete entstehen lassen.

Wie entsteht ein Tiefdruckgebiet?

-

Warme Luft ist leichter als kalte Luft und steigt daher nach oben.

-

Wenn warme, feuchte Luft aufsteigt, kühlt sie ab und kondensiert, wodurch Wolken und Niederschlag entstehen.

-

Durch die aufsteigende Luft sinkt der Luftdruck am Boden, wodurch ein Tiefdruckgebiet entsteht.

-

Kalte Luft strömt nach, um das entstehende Vakuum auszugleichen, und verstärkt dabei die Luftströmung.

In den gemäßigten Breiten entstehen Orkane häufig durch das Aufeinandertreffen kalter und warmer Luftmassen. Wenn eine warme Luftmasse (z.B. vom Atlantik) auf eine kalte Luftmasse (z.B. aus der Arktis) trifft, entsteht ein starkes Tiefdruckgebiet mit starken Winden.

Warum ist warmes Wasser entscheidend?

-

Das Meer speichert Wärme und gibt diese langsam an die Atmosphäre ab.

-

Liegt die Wassertemperatur bei über 26°C, verdunstet mehr Wasser und erhöht die Feuchtigkeit in der Luft.

-

Diese feuchte, warme Luft steigt besonders schnell auf, wodurch sich Stürme mit enormer Energie entwickeln können.

-

In der Folge entstehen tropische Wirbelstürme, die mit zunehmender Windgeschwindigkeit zu Orkanen werden.

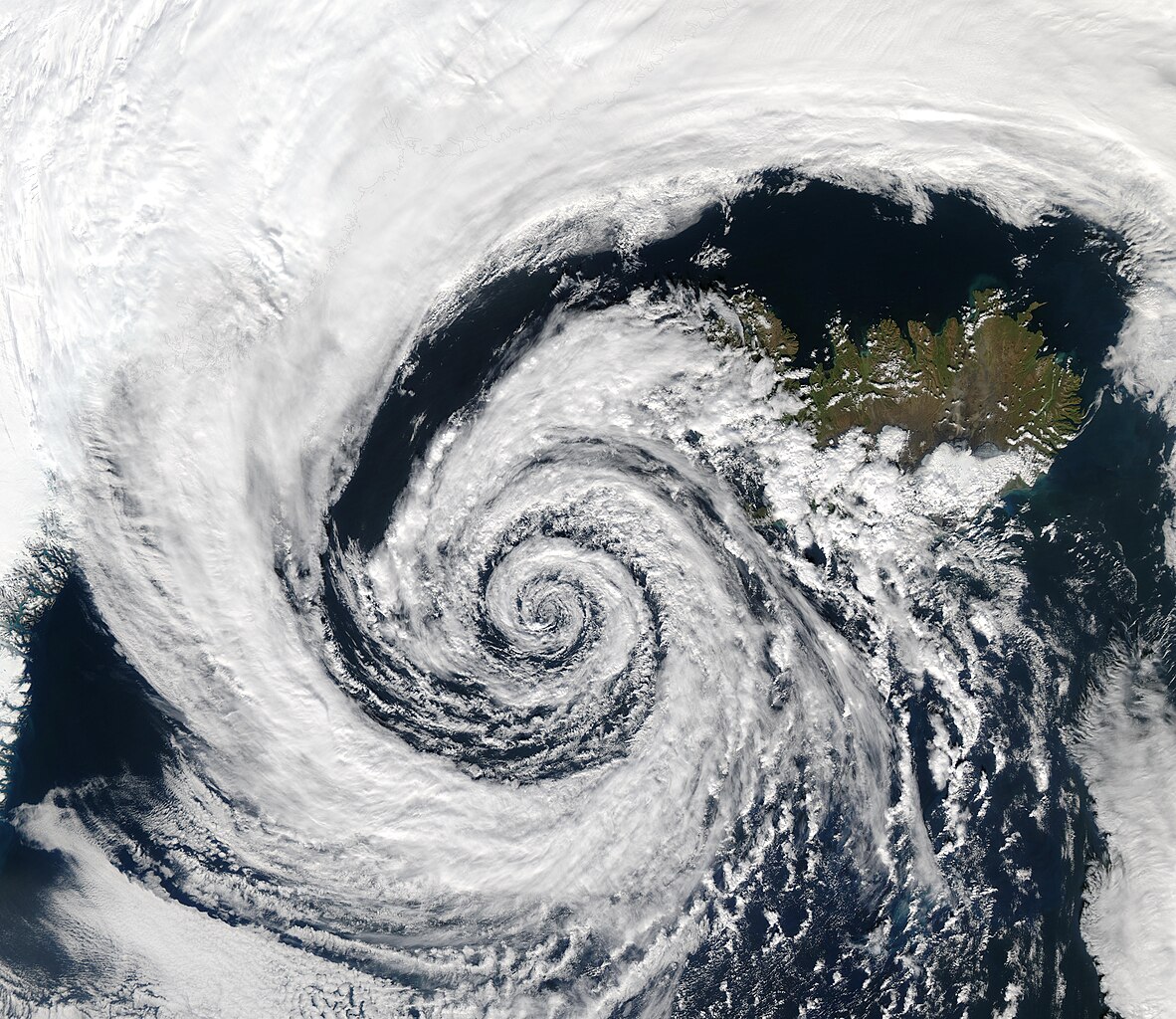

Der Einfluss der Erddrehung (Corioliskraft)

Neben Temperatur und Luftdruck spielt die Erdrotation eine wesentliche Rolle bei der Entstehung und Verlagerung eines Orkans. Die so genannte Corioliskraft ist dafür verantwortlich, dass Hurrikane nicht einfach geradeaus ziehen, sondern sich zu wirbelnden Sturmsystemen entwickeln.

Wie beeinflusst die Corioliskraft Orkane?

-

Durch die Drehung der Erde werden Luftmassen von ihrer ursprünglichen Richtung abgelenkt.

-

Auf der Nordhalbkugel drehen sich Orkane gegen den Uhrzeigersinn, auf der Südhalbkugel im Uhrzeigersinn.

-

Je näher ein Orkan am Äquator ist, desto schwächer ist die Corioliskraft – weshalb tropische Wirbelstürme nicht direkt am Äquator entstehen.

-

Die Corioliskraft sorgt dafür, dass Orkane eine spiralförmige Rotation annehmen und eine kreisförmige Struktur mit einem gut definierten Zentrum, dem "Auge des Sturms", entwickeln.

Je stärker die Corioliskraft, desto stärker wird der Wirbelsturm.

Unterschiedliche Arten von Stürmen und ihre Entstehung

Nicht jeder starke Sturm ist ein Orkan. Die Entstehung und Klassifikation von Stürmen hängt von mehreren Faktoren ab, insbesondere von der geografischen Lage und der zugrundeliegenden Wetterdynamik.

Außertropische Orkane (Winterstürme in Europa)

-

Bilden sich in gemäßigten Breiten, oft im Herbst und Winter.

-

Entstehen durch starke Temperaturunterschiede zwischen kalten und warmen Luftmassen.

-

Werden durch die westlichen Jetstreams (starke Höhenwinde) gesteuert und bewegen sich oft schnell.

-

Beispiele: Orkan Lothar (1999), Orkan Kyrill (2007).

Tornados vs. Orkane – Der Unterschied

-

Tornados sind kleinräumige, sehr starke Wirbelstürme mit extrem hohen Windgeschwindigkeiten.

-

Sie entstehen oft innerhalb von Gewittern oder Orkanen und dauern nur wenige Minuten bis Stunden.

-

Orkane hingegen sind großflächige Wettersysteme, die Tage oder Wochen andauern können und mehrere tausend Kilometer weit reichen.

Die Entwicklung eines Orkans – Vom Tiefdruckgebiet zum Monstersturm

Orkane sind nicht einfach plötzlich auftretende Wetterphänomene - sie entwickeln sich über mehrere Tage und durchlaufen verschiedene Phasen, bevor sie ihre volle zerstörerische Kraft entfalten. Ein nordatlantisches Tiefdruckgebiet, das sich unter bestimmten Bedingungen verstärkt, kann sich zu einem gewaltigen Orkan entwickeln. Doch welche Prozesse spielen dabei eine Rolle?

Die Entstehung eines Orkans beginnt oft harmlos als kleines Tiefdruckgebiet. Durch die komplexen Wechselwirkungen zwischen Atmosphäre und Ozean kann sich ein solches System jedoch innerhalb kurzer Zeit zu einem gewaltigen Sturm entwickeln. Im Folgenden betrachten wir die einzelnen Entwicklungsstadien eines Orkans, von seiner Entstehung bis zu seinem Höhepunkt und seiner Auflösung.

Phase 1: Die Geburt – Entstehung eines Tiefdruckgebiets

Am Anfang eines jeden Orkans steht ein Tiefdruckgebiet. Besonders in den Wintermonaten bilden sich über dem Nordatlantik regelmäßig Tiefdruckgebiete.

Warum entsteht ein Tiefdruckgebiet?

-

Ein Tiefdruckgebiet entsteht, wenn warme und feuchte Luft aufsteigt und dabei ein Gebiet mit niedrigem Luftdruck hinterlässt.

-

Durch den entstehenden Druckunterschied zwischen Hoch- und Tiefdruckgebieten geraten die Luftmassen in Bewegung - der Wind beginnt zu wehen.

-

Häufig werden solche Tiefdruckgebiete von der Polarfront beeinflusst, einer Wetterscheide zwischen kalter arktischer Luft und wärmerer Luft aus den Tropen oder Subtropen.

Diese Tiefdruckgebiete können sich schnell verstärken, wenn sie mit starken Höhenwinden zusammentreffen. Eine besonders wichtige Rolle spielt dabei der Jetstream, ein Band starker Westwinde in großen Höhen, das als eine Art „Treibstoff“ für die Entwicklung eines Sturms dient.

Phase 2: Das sich verstärkende Sturmtief – Die ersten Anzeichen eines Orkans

Nicht jedes Tiefdruckgebiet entwickelt sich zu einem Orkan. Damit aus einem einfachen Sturmtief ein ausgewachsener Orkan entsteht, müssen einige Bedingungen erfüllt sein:

-

Ein starker Temperaturkontrast: Kalte Luftmassen aus dem Norden treffen auf warme Luft aus dem Süden. Je größer dieser Unterschied ist, desto stärker kann sich der Sturm entwickeln.

-

Hohe Luftfeuchtigkeit: Der Sturm braucht Feuchtigkeit als Energiequelle. Über dem Atlantik verdunstet Wasser, was beim Aufsteigen kondensiert und dabei große Mengen Energie freisetzt.

-

Zunehmende Rotation durch die Corioliskraft: Durch die Drehung der Erde beginnt das Tiefdruckgebiet sich zu einem rotierenden Wirbelsturm zu formen.

Zu diesem Zeitpunkt erreicht das Sturmtief bereits hohe Windgeschwindigkeiten, aber noch keine Orkanstärke. Die Druckverhältnisse ändern sich rasch und die ersten Warnungen werden von den Meteorologen herausgegeben.

Phase 3: Der Orkan erreicht volle Stärke – Ein Monstersturm entsteht

Sobald das Tiefdruckgebiet weiter an Energie gewinnt, erreicht es seine maximale Intensität und wird offiziell als Orkan klassifiziert.

Merkmale eines ausgewachsenen Orkans:

✅ Windgeschwindigkeiten von über 118 km/h

(Orkanstärke)

✅ Ein ausgeprägtes Sturmzentrum mit starken Windfeldern

✅

Dichte Wolkendecken und sintflutartige Regenfälle

✅ Gefahr von Sturmfluten in

Küstenregionen

Der Orkan beginnt sich entlang der westlichen Windströmung über den Nordatlantik zu bewegen und trifft dabei oft auf Europa. Je nach Zugbahn kann er folgende Länder besonders stark treffen:

-

Irland und Großbritannien: Westliche Küstenregionen bekommen oft die volle Wucht des Sturms zu spüren.

-

Frankreich und Deutschland: Die Orkanböen ziehen oft weiter über den Kontinent und können auch im Inland große Schäden verursachen.

-

Skandinavien und Osteuropa: Einige Orkane ziehen weiter Richtung Norden und beeinflussen das Wetter in Nord- und Osteuropa.

Beispiel: Der Orkan Kyrill (2007) fegte mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 225 km/h über weite Teile Europas und verursachte Schäden in Milliardenhöhe.

Phase 4: Abschwächung und Auflösung des Orkans

Kein Orkan währt ewig. Sobald er auf Land trifft oder sich über kältere Gewässer bewegt, verliert er seine Energiequelle und beginnt sich aufzulösen.

Warum schwächt sich ein Orkan ab?

-

Über Land fehlt die warme Wasseroberfläche als Energiequelle.

-

Der innere Luftdruck steigt langsam wieder an, wodurch die Winde schwächer werden.

-

Die Reibung mit der Landoberfläche bremst die Luftströmungen ab.

Obwohl der Wind nachlässt, kann der Orkan in dieser Phase immer noch große Regenmengen bringen und damit Überschwemmungen verursachen. Einige Stürme lösen sich direkt auf, andere gehen in normale Tiefdruckgebiete über und können als Orkanresttiefs noch tagelang schlechtes Wetter bringen.

Zusammenfassung: Der Lebenszyklus eines Orkans

1️⃣ Entstehung eines Tiefdruckgebiets über dem Atlantik durch aufsteigende warme

Luft.

2️⃣

Verstärkung durch Temperaturunterschiede und Feuchtigkeit – ein Sturmtief bildet sich.

3️⃣

Der Sturm erreicht Orkanstärke mit Windgeschwindigkeiten über 118 km/h.

4️⃣ Der

Orkan zieht über den Atlantik und trifft auf Europa, wo er Schäden verursacht.

5️⃣ Schwächung

durch fehlende Energiequelle, bis er sich auflöst oder in ein gewöhnliches Tiefdruckgebiet

übergeht.

Bedeutung für Wettervorhersagen und Schutzmaßnahmen

Da Orkane im Nordatlantik regelmäßig auftreten, ist eine frühzeitige Warnung entscheidend, um Schäden zu minimieren. Meteorologen beobachten die Entwicklung von Tiefdruckgebieten genau und nutzen Satelliten und Computermodelle, um die Zugbahnen vorherzusagen.

Moderne Wettermodelle ermöglichen es, Orkane mehrere Tage im Voraus zu erkennen.

Sturmwarnungen helfen Regierungen und Bürgern, sich rechtzeitig vorzubereiten.

Infrastrukturschutz

und verbesserte Bauweise können Schäden reduzieren.

Die Entwicklung eines Orkans ist ein faszinierendes und zugleich beängstigendes Naturphänomen. Obwohl die Wissenschaft in den letzten Jahrzehnten enorme Fortschritte gemacht hat, bleibt es eine Herausforderung, die genaue Stärke und Zugbahn eines Sturms frühzeitig vorherzusagen. Dennoch helfen Vorhersagen und Schutzmaßnahmen, die verheerenden Auswirkungen eines Orkans zu minimieren.

Die verheerenden Auswirkungen eines Orkans

Orkane sind nicht nur beeindruckende Naturereignisse, sondern auch eine ernsthafte Bedrohung für Mensch, Natur und Wirtschaft. Die Kombination aus extrem starken Winden, heftigen Niederschlägen und möglichen Sturmfluten führt zu großflächigen Zerstörungen, die ganze Regionen über Jahre hinweg beeinträchtigen können. In diesem Abschnitt betrachten wir die verschiedenen Arten von Schäden, die durch Stürme verursacht werden, und ihre langfristigen Auswirkungen auf Gesellschaft und Umwelt.

Zerstörung durch Wind – Die unaufhaltsame Kraft der Orkanböen

Eines der markantesten Merkmale eines Orkans sind die enormen Windgeschwindigkeiten, die nicht nur Dächer abdecken, sondern ganze Gebäude zum Einsturz bringen können. Je stärker der Sturm, desto katastrophaler die Folgen:

Schäden an Gebäuden und Infrastruktur

-

Orkanböen können Fenster zerstören, Dächer abdecken und ganze Gebäude zum Einsturz bringen.

-

Besonders betroffen sind leichte Konstruktionen wie Holzhäuser, Carports, Gewächshäuser und mobile Unterkünfte.

-

Straßenlaternen, Schilder und Strommasten werden umgeknickt, wodurch ganze Stadtteile von der Stromversorgung abgeschnitten werden.

Entwurzelte Bäume und Waldzerstörung

-

Ganze Wälder können durch starke Orkanböen verwüstet oder umgeworfen werden.

-

Umgestürzte Bäume blockieren Straßen und zerstören Stromleitungen, was die Rettungsmaßnahmen erschwert.

-

Die ökologischen Folgen sind gravierend, da der Verlust von Wäldern Lebensräume zahlreicher Tierarten gefährdet.

Gefährliche Trümmer als Geschosse

-

Durch die hohe Windgeschwindigkeit verwandeln sich lose Gegenstände in lebensgefährliche Geschosse.

-

Dachziegel, Metallteile oder Verkehrsschilder können durch die Luft geschleudert werden und massive Schäden anrichten.

-

Menschen, die sich im Freien aufhalten, sind besonders gefährdet, da herabfallende Äste oder herumfliegende Trümmer schwere Verletzungen oder sogar tödliche Unfälle verursachen können.

Ein Beispiel für die zerstörerische Kraft des Windes ist der Orkan Kyrill (2007), der in Deutschland Windgeschwindigkeiten von über 225 km/h erreichte und Schäden in Milliardenhöhe verursachte.

Sturmfluten und Überschwemmungen – Wenn das Wasser zur Gefahr wird

Neben den enormen Windstärken sind die durch Orkane ausgelösten Sturmfluten und Überschwemmungen eine der gefährlichsten Bedrohungen für Küstengebiete und Flussregionen.

Sturmfluten an der Küste

-

Orkane treiben große Wassermassen vor sich her und stauen das Meerwasser an Küstenregionen auf.

-

Dies kann Pegelstände von mehreren Metern über dem Normalwert verursachen, sodass Städte und Dörfer komplett überflutet werden.

-

Besonders flache Küstenregionen sind gefährdet, da das Wasser kilometerweit ins Landesinnere vordringen kann.

-

Beispiel: Der Hurrikan Katrina (2005) löste eine massive Sturmflut aus, die große Teile von New Orleans überflutete und zu einer der schlimmsten Naturkatastrophen der USA führte.

Sintflutartige Regenfälle und Flussüberschwemmungen

-

Orkane bringen oft gewaltige Niederschlagsmengen mit sich – innerhalb weniger Stunden können mehrere Hundert Liter Regen pro Quadratmeter fallen.

-

Überlastete Flüsse treten über die Ufer und reißen ganze Landstriche mit sich.

-

Straßen und Häuser werden unpassierbar, was Evakuierungen und Rettungsmaßnahmen erschwert.

-

Besonders gefährlich sind Gebiete mit schlechten Drainagesystemen, wo Wasser nicht schnell genug abfließen kann.

Schlammlawinen und Erdrutsche

-

In bergigen Regionen führen starke Regenfälle dazu, dass gesättigte Böden abrutschen, was zu Erdrutschen und Schlammlawinen führt.

-

Diese können ganze Dörfer unter sich begraben und die Infrastruktur lahmlegen.

Die Zerstörung durch Wasser kann oft noch verheerender sein als durch Wind – die meisten Todesopfer durch Orkane sind auf Überschwemmungen zurückzuführen.

Wirtschaftliche und soziale Folgen – Der lange Weg zur Erholung

Neben den direkten Zerstörungen hinterlassen Stürme auch nachhaltige wirtschaftliche und soziale Spuren.

Milliardenverluste durch Infrastruktur- und Ernteschäden<

-

Der Wiederaufbau nach einem Orkan kann Jahre dauern und Kosten in Milliardenhöhe verursachen.

-

Straßen, Brücken, Bahnverbindungen und Flughäfen können stark beschädigt werden, was die Mobilität und den Handel einschränkt.

-

In landwirtschaftlichen Regionen werden ganze Ernten vernichtet, was zu Nahrungsmittelknappheit und Preissteigerungen führen kann.

Versorgungskrisen und Stromausfälle

-

Umgestürzte Strommasten und beschädigte Kraftwerke können Millionen von Menschen tagelang oder sogar wochenlang ohne Strom, Trinkwasser oder Kommunikationsmöglichkeiten zurücklassen.

-

Supermärkte und Tankstellen können nicht beliefert werden, was zu Versorgungsengpässen führt.

-

Krankenhäuser sind besonders betroffen, da sie auf funktionierende Stromnetze und Wasserversorgung angewiesen sind.

Psychologische und soziale Folgen für die Bevölkerung

-

Viele Menschen verlieren durch Orkane ihr Zuhause und müssen in Notunterkünften untergebracht werden.

-

Traumatische Erlebnisse, der Verlust von Angehörigen oder die Angst vor weiteren Stürmen können zu psychischen Belastungen wie Depressionen oder posttraumatischem Stress führen.

-

Besonders Kinder sind anfällig für die seelischen Folgen solcher Katastrophen.

Umweltzerstörung – Langfristige Schäden an Natur und Tierwelt

Orkane haben nicht nur direkte Auswirkungen auf Menschen, sondern auch gravierende Folgen für die Umwelt:

-

Zerstörung von Korallenriffen und Küstenökosystemen durch starke Wellen.

-

Salzwasserüberflutungen in landwirtschaftlichen Flächen, die den Boden unfruchtbar machen.

-

Massensterben von Wildtieren, da ihre Lebensräume zerstört werden.

-

Vermehrte Umweltverschmutzung, da Chemikalien aus beschädigten Fabriken oder Ölplattformen ins Meer oder in Flüsse gelangen können.

Warum sind Orkane so gefährlich?

Orkane verursachen eine Vielzahl an Zerstörungen, die weit über ihre unmittelbare Wirkung hinausgehen:

✅ Starke Winde beschädigen Gebäude, entwurzeln Bäume und erzeugen gefährliche Trümmer.

✅

Sturmfluten und Überschwemmungen zerstören ganze Landstriche und fordern die meisten

Todesopfer.

✅ Wirtschaftliche Schäden durch Infrastrukturausfälle, Stromausfälle und

Ernteverluste sind enorm.

✅ Soziale und psychische Folgen sind oft langanhaltend und

belasten die betroffenen Gemeinschaften.

✅ Die Umwelt leidet unter langfristigen Schäden

an Ökosystemen und Lebensräumen.

Im nächsten Abschnitt betrachten wir berühmte Orkane der Geschichte und ihre Auswirkungen auf die Welt.

Berühmte Orkane der Geschichte

Nicht alle verheerenden Stürme der Geschichte waren tropische Wirbelstürme wie Hurrikane oder Taifune. Auch außertropische Stürme, die sich aus nordatlantischen Tiefdruckgebieten entwickeln, haben Europa und angrenzende Regionen immer wieder mit großer Wucht getroffen. Diese Stürme, die oft als Winterstürme oder Orkane bezeichnet werden, bringen extreme Windgeschwindigkeiten, Starkniederschläge, Schneestürme und sogar Sturmfluten mit sich.

In diesem Abschnitt werfen wir einen Blick auf einige der stärksten und zerstörerischsten Orkane, die Europa und seine Umgebung in den letzten Jahrzehnten getroffen haben.

Orkan Kyrill (2007) – Einer der teuersten Stürme Europas

Orkan Kyrill, einer der verheerendsten Stürme der jüngeren europäischen Geschichte, fegte am 18. und 19. Januar 2007 mit enormer Kraft über weite Teile Europas hinweg.

Entstehung und Entwicklung

-

Kyrill entstand als kräftiges Tiefdruckgebiet über dem Nordatlantik, das durch den starken Jetstream zusätzlich beschleunigt wurde.

-

Es zog rasch ostwärts und entwickelte sich über dem Atlantik zu einem ausgewachsenen Orkan.

-

Durch den intensiven Temperaturkontrast zwischen kalten Luftmassen aus dem Norden und wärmerer Luft aus dem Süden gewann Kyrill extrem schnell an Stärke.

Auswirkungen

-

Spitzenböen von 225 km/h (Brocken, Deutschland)

-

Millionen Menschen ohne Strom, besonders in Deutschland, den Niederlanden und Großbritannien

-

Schwere Schäden in Wäldern, mit Millionen umgestürzter Bäume

-

Flug- und Bahnverkehr stark beeinträchtigt, zahlreiche Flughäfen gesperrt

-

Insgesamt mindestens 49 Todesopfer

-

Wirtschaftliche Schäden von über 10 Milliarden Euro

Orkan Kyrill zeigte, wie zerstörerisch außertropische Orkane in Europa sein können. Seine extreme Windstärke machte ihn zu einem der gefährlichsten Stürme der jüngeren Geschichte.

Orkan Lothar (1999) – Der „europäische Hurrikan“

Während sich viele außertropische Orkane über mehrere Tage hinweg verstärken, war der Orkan Lothar außergewöhnlich, weil er sich extrem schnell entwickelte. Innerhalb weniger Stunden wurde aus einem normalen Tiefdruckgebiet ein hochgefährlicher Sturm, der am 26. Dezember 1999 mit voller Wucht auf Europa traf.

Entstehung und Entwicklung

-

Lothar bildete sich über dem Nordatlantik als gewöhnliches Sturmtief.

-

Durch eine ungewöhnlich starke Höhenströmung (Jetstream) wurde das Tiefdruckgebiet explosionsartig verstärkt.

-

Lothar erreichte innerhalb kürzester Zeit Orkanstärke und zog mit enormer Geschwindigkeit über Frankreich, Deutschland und die Schweiz hinweg.

Auswirkungen

-

Windgeschwindigkeiten von 272 km/h in den Alpenregionen

-

In Frankreich und Deutschland Millionen entwurzelter Bäume

-

Schwere Schäden in Paris, unter anderem an der Kathedrale Notre-Dame

-

Stromausfälle für mehrere Millionen Haushalte

-

Mindestens 110 Tote, vor allem in Frankreich und der Schweiz

-

Schäden in Höhe von ca. 10 Milliarden Euro

Lothar war einer der heftigsten Stürme, die Europa je heimgesucht haben und hatte viele Ähnlichkeiten mit tropischen Wirbelstürmen. Vor allem die extreme Geschwindigkeit, mit der er sich verstärkte, machte ihn zu einem einzigartigen Phänomen.

Orkan Xynthia (2010) – Die tödliche Sturmflut

Orkan Xynthia traf Europa am 27. und 28. Februar 2010 und brachte nicht nur Orkanböen, sondern auch eine verheerende Sturmflut an der französischen Atlantikküste.

Entstehung und Entwicklung

-

Xynthia entwickelte sich als Tiefdruckgebiet über dem Atlantik und wurde durch die Westwindströmung rasch nach Europa geführt.

-

Über den Azoren und Spanien gewann der Sturm an Energie und erreichte Orkanstärke.

-

Besonders gefährlich war der ungewöhnlich tiefe Luftdruck, der eine gewaltige Sturmflut verursachte.

Auswirkungen

-

Windgeschwindigkeiten bis zu 160 km/h

-

Schwere Sturmfluten in Frankreich, insbesondere in der Region Charente-Maritime

-

Über 50 Todesopfer, vor allem durch Überflutungen

-

Weite Teile der französischen Küste verwüstet

-

Schäden in Höhe von über 4 Milliarden Euro

Xynthia zeigte eindrucksvoll, dass nicht nur die Windstärke, sondern auch die Sturmfluten eine große Gefahr bei außertropischen Orkanen darstellen können.

Orkan Sabine (2020) – Eine neue Generation von Stürmen

Orkan Sabine, auch als "Ciara" bekannt, traf Europa im Februar 2020 und war einer der stärksten Stürme der letzten Jahre.

Entstehung und Entwicklung

-

Sabine bildete sich als klassisches Nordatlantiktief über dem Ozean.

-

Verstärkt durch einen ungewöhnlich starken Jetstream, entwickelte sich das Tiefdruckgebiet zu einem Orkan.

-

Besonders bemerkenswert war die lange Dauer des Sturms – Sabine tobte über mehrere Tage hinweg über Europa.

Auswirkungen

-

Windgeschwindigkeiten von über 200 km/h in Bergregionen

-

Starker Sturm über Deutschland, Großbritannien, Skandinavien

-

Flug- und Bahnverkehr massiv gestört, hunderte Flüge gestrichen

-

Schäden in Höhe von 1,5 Milliarden Euro

Sabine war ein weiteres Beispiel dafür, dass Europa zunehmend mit intensiveren Winterstürmen konfrontiert wird.

Weitere bemerkenswerte Nordatlantik-Orkane

-

Orkan Christian (2013) – Einer der stärksten Herbststürme in Europa, mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 194 km/h.

-

Orkan Emma (2008) – Ein Sturm mit einer außergewöhnlich langen Zugbahn, der fast ganz Europa beeinflusste.

-

Orkan Friederike (2018) – Besonders gefährlich für Deutschland, wo er Wetterrekorde brach.

Die stärksten Nordatlantiktiefs der Geschichte

Orkane aus Nordatlantiktiefs sind ebenso zerstörerisch wie tropische Wirbelstürme. Sie entstehen aus klassischen Tiefdruckgebieten, können sich aber durch die dynamische Interaktion zwischen Jetstream, Temperaturunterschieden und Feuchtigkeit extrem verstärken.

Kyrill (2007) – Einer der teuersten Orkane Europas mit Windspitzen von 225

km/h

Lothar (1999) – Der "europäische Hurrikan" mit rekordverdächtigen

Windgeschwindigkeiten von 272 km/h

Xynthia (2010) – Besonders gefährlich durch

Sturmfluten an der französischen Küste

Sabine (2020) – Ein moderner Orkan mit extrem

langer Dauer und Schäden in Milliardenhöhe

Diese Stürme haben eindrucksvoll gezeigt, dass Europa regelmäßig von massiven Orkanen betroffen ist. Ihre Häufigkeit und Intensität könnten durch den Klimawandel noch weiter zunehmen, was die Notwendigkeit besserer Schutzmaßnahmen unterstreicht.

Frühwarnsysteme und Schutzmaßnahmen

Orkane sind unaufhaltsame Naturgewalten, aber die moderne Meteorologie und der technische Fortschritt ermöglichen es uns, ihre Entstehung frühzeitig zu erkennen und Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Während früher Stürme oft völlig unerwartet zuschlugen, können heute Frühwarnsysteme Leben retten und Schäden minimieren.

In diesem Abschnitt untersuchen wir, wie Orkane vorhergesagt werden, welche Schutzmaßnahmen für den Einzelnen wichtig sind und wie sich Gesellschaft und Infrastruktur auf schwere Stürme vorbereiten können.

Wie funktionieren Frühwarnsysteme?

Frühwarnsysteme sind entscheidend, um die Auswirkungen eines Orkans zu minimieren. Sie basieren auf einer Kombination von Satellitenüberwachung, Wettermodellen und bodengestützten Messstationen.

Satellitenüberwachung – Die erste Warnstufe

-

Satelliten wie Meteosat, GOES und NOAA beobachten das Wetter aus dem Weltraum.

-

Sie liefern Echtzeitbilder von Tiefdruckgebieten, aus denen sich Orkane entwickeln könnten.

-

Meteorologen können Temperaturveränderungen, Luftdruck und Windgeschwindigkeiten analysieren.

Wettermodelle – Die Berechnung der Zugbahn

-

Supercomputer analysieren Millionen von Datenpunkten, um vorherzusagen, wann und wo ein Orkan auftritt.

-

Modelle wie ECMWF (Europäisches Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage) oder GFS (Global Forecast System) helfen dabei, den Verlauf eines Sturms präzise zu berechnen.

-

Je genauer die Vorhersage, desto früher können Warnungen ausgesprochen werden.

Bodengestützte Messungen und Radarsysteme

-

Wetterbojen auf dem Ozean messen Luftdruck und Windgeschwindigkeit, um frühe Anzeichen eines Sturms zu erkennen.

-

Radarsysteme wie das Doppler-Radar erfassen Windbewegungen und ermöglichen Echtzeitwarnungen.

Warnsysteme für die Bevölkerung

-

Automatische Warnungen per App, Radio und Fernsehen geben rechtzeitig Hinweise auf drohende Stürme.

-

In einigen Ländern gibt es Sirenenalarme, die bei drohenden Orkanen ausgelöst werden.

-

Organisationen wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) oder Met Office (UK) veröffentlichen Sturmwarnungen in verschiedenen Stufen.

Dank dieser Frühwarnsysteme bleibt in der Regel genügend Zeit, um Schutzmaßnahmen zu ergreifen und gefährdete Gebiete zu evakuieren.

Schutzmaßnahmen für Einzelpersonen – So kann man sich vorbereiten

Wer sich rechtzeitig auf einen Orkan vorbereitet, kann sein Leben und Eigentum schützen. Hier sind die wichtigsten Maßnahmen für Privatpersonen:

Vor dem Orkan – Vorbereitung ist entscheidend

✅ Notfallvorräte anlegen: Lebensmittel, Trinkwasser, Batterien, Taschenlampen und

Erste-Hilfe-Ausrüstung bereithalten.

✅ Wichtige Dokumente sichern: Pässe,

Versicherungsunterlagen und Bargeld griffbereit halten.

✅ Haus und Garten sturmsicher

machen: Lose Gegenstände wie Gartenmöbel oder Fahrräder verstauen, Fenster und Türen

verstärken.

✅ Evakuierungsplan erstellen: Wissen, wohin man im Notfall fliehen kann.

✅ Autos volltanken: Tankstellen könnten nach dem Sturm geschlossen sein.

Während des Orkans – Sicherheit geht vor

Im Haus bleiben: Nicht nach draußen gehen, da Trümmer lebensgefährlich sein können.

Fenster und Türen geschlossen halten: Um Schäden durch Luftdruckunterschiede zu

minimieren.

Sicheren Raum aufsuchen: Ein fensterloser Raum im Inneren des Hauses ist am

sichersten.

Elektrische Geräte vom Netz nehmen: Um Kurzschlüsse und Brände zu

verhindern.

Nach dem Orkan – Gefahren erkennen

⚠️ Warten, bis die Behörden Entwarnung geben, bevor man das Haus verlässt.

⚠️ Umgestürzte

Stromleitungen meiden – sie können noch unter Strom stehen.

⚠️ Vorsicht vor

Hochwasser – Überschwemmungen können länger bestehen bleiben als der Sturm selbst.

Mit diesen einfachen, aber wirkungsvollen Maßnahmen können viele Schäden und Gefahren vermieden werden.

Maßnahmen auf gesellschaftlicher Ebene – Wie Städte und Länder sich vorbereiten

Regierungen und Städte müssen langfristig planen, um ihre Bevölkerung und Infrastruktur besser vor Orkanen zu schützen.

Bessere Bauweisen für sturmresistente Gebäude

-

Orkanfeste Dächer und Fenster: Verstärkte Dachkonstruktionen und spezielle sturmresistente Fenster verhindern Schäden.

-

Flexible Hochhäuser: Moderne Architektur setzt auf flexible Strukturen, die starken Winden besser standhalten.

-

Erhöhte Häuser in Küstengebieten: Um Schäden durch Sturmfluten zu minimieren, werden in gefährdeten Gebieten Häuser auf Stelzen gebaut.

Deichbau und Hochwasserschutz

-

Stärkere Deiche und Flutschutzanlagen schützen Küstenstädte vor Sturmfluten.

-

Moderne Pumpensysteme helfen, Regenwasser schneller abzuleiten.

-

Beispiel: Die Maeslant-Sturmflutwehr in den Niederlanden schützt Rotterdam vor Hochwasser.

Krisenmanagement und Katastrophenschutz

-

Notfallpläne für Evakuierungen: Behörden müssen genau wissen, wie sie Menschen schnell in Sicherheit bringen können.

-

Schulungen für Rettungskräfte: Feuerwehr, Polizei und Katastrophenschutz müssen für den Ernstfall trainiert sein.

-

Internationale Zusammenarbeit: Länder sollten Wetterdaten austauschen, um bessere Vorhersagen zu ermöglichen.

Der Einfluss des Klimawandels auf Orkane – Zukunftsprognosen und neue Schutzstrategien

Wissenschaftler warnen, dass der Klimawandel Orkane verstärken könnte. Steigende Meerestemperaturen könnten dazu führen, dass:

Orkane häufiger auftreten

Sturmfluten heftiger werden

Windgeschwindigkeiten

zunehmen

Regierungen und Städte müssen sich anpassen, indem sie:

-

Bessere Schutzbauten errichten

-

Neue Frühwarnsysteme entwickeln

-

Internationale Zusammenarbeit verstärken

Wie wir uns vor Orkanen schützen können

Frühwarnsysteme sind entscheidend, um Leben zu retten und Schäden zu minimieren.

Einzelpersonen sollten sich vorbereiten, indem sie Notfallpläne erstellen und Vorräte

anlegen.

Regierungen müssen langfristige Schutzmaßnahmen entwickeln, von sturmfesten

Gebäuden bis hin zu besseren Evakuierungsplänen.

Der Klimawandel könnte Orkane

verschärfen, weshalb nachhaltige Schutzstrategien notwendig sind.

Orkane sind Naturgewalten, die sich nicht verhindern lassen – aber mit Wissen, Vorbereitung und technologischem Fortschritt können wir ihre Auswirkungen erheblich reduzieren.

Klimawandel und die Zukunft der Orkane

Der Klimawandel hat tiefgreifende Auswirkungen auf unser Wetter - auch auf Orkane. Wissenschaftler warnen, dass steigende Temperaturen die Häufigkeit, Intensität und Dauer von Stürmen verändern könnten. Vor allem Orkane aus nordatlantischen Tiefdruckgebieten könnten durch veränderte Luftdruck- und Temperaturverhältnisse in Zukunft noch gefährlicher werden.

Doch wie genau beeinflusst der Klimawandel die Entstehung von Orkanen? Werden extreme Stürme in Zukunft häufiger? Und wie kann man sich darauf vorbereiten?

Warum beeinflusst der Klimawandel Orkane?

Der Treibhauseffekt führt zu einer zunehmenden Erwärmung der Erde. Dabei steigen nicht nur die Temperaturen an Land, sondern auch die der Ozeane und der Atmosphäre. Diese Faktoren sind entscheidend für die Entstehung und Verstärkung von Orkanen.

Wärmere Ozeane liefern mehr Energie für Stürme

-

Orkane aus Nordatlantiktiefs entstehen durch den Zusammenprall von kalten und warmen Luftmassen.

-

Je wärmer der Atlantik ist, desto mehr Feuchtigkeit verdunstet, wodurch mehr Energie in die Atmosphäre gelangt.

-

Dies kann zur Verstärkung von Stürmen führen, weil sich Tiefdruckgebiete schneller intensivieren.

Temperaturunterschiede zwischen Pol und Äquator verändern die Windströmungen

-

Der Klimawandel führt dazu, dass sich die Arktis schneller erwärmt als der Rest der Erde.

-

Dadurch verringert sich der Temperaturunterschied zwischen den Polen und den mittleren Breiten, was die Stärke des Jetstreams verändert.

-

Ein schwächerer Jetstream kann dazu führen, dass sich Tiefdruckgebiete langsamer bewegen und länger anhalten – mit verheerenden Folgen für betroffene Regionen.

Mehr Feuchtigkeit in der Atmosphäre verstärkt Niederschläge

-

Wärmere Luft kann mehr Wasserdampf aufnehmen, was bedeutet, dass Orkane stärkere Regenfälle verursachen können.

-

Dies erhöht das Risiko von Überschwemmungen und Sturzfluten.

-

Besonders gefährdet sind Küstenregionen und tiefer liegende Städte, die bereits heute mit Hochwasserproblemen kämpfen.

Werden Orkane häufiger auftreten?

Eine der zentralen Fragen der Klimaforschung ist, ob die Zahl der Orkane Die Antwort ist komplex:

✅ Starke Orkane könnten häufiger werden – Studien zeigen, dass die Wahrscheinlichkeit für Orkane

mit Windgeschwindigkeiten von über 150 km/h steigt.

✅ Orkane könnten länger andauern –

Weil sich Tiefdruckgebiete langsamer bewegen, könnten ihre Auswirkungen intensiver sein.

✅ Orkane

könnten sich in neue Regionen ausbreiten – Gebiete, die bisher selten betroffen waren, könnten

häufiger unter Stürmen leiden.

Besonders besorgniserregend ist, dass es häufiger zu sogenannten „Explosionsartigen Zyklogenesen“ kommt – also Stürmen, die sich extrem schnell verstärken. Beispiele hierfür sind:

-

Orkan Lothar (1999), der sich innerhalb weniger Stunden zu einem der zerstörerischsten Stürme Europas entwickelte.

-

Orkan Kyrill (2007), der durch eine ungewöhnlich starke Westwindströmung schnell an Intensität gewann.

Stärkere Sturmfluten und Küstengefährdung

Ein weiteres Problem, das durch den Klimawandel verstärkt wird, sind Sturmfluten.

Der Meeresspiegel steigt weltweit an – und das bedeutet, dass Küstenregionen bereits jetzt

anfälliger für Überschwemmungen sind.

Orkane können Wasser weiter ins Landesinnere

drücken – durch den steigenden Meeresspiegel sind Sturmfluten gefährlicher als je zuvor.

Großstädte an Küsten sind besonders gefährdet – darunter Hamburg, London, Amsterdam und

New York.

Beispiel:

-

Der Orkan Xynthia (2010) verursachte eine massive Sturmflut an der französischen Küste, die viele Gebiete unbewohnbar machte.

-

Hurrikan Sandy (2012) sorgte in New York für verheerende Überschwemmungen, da der Sturm mit einem bereits erhöhten Meeresspiegel zusammentraf.

Der Einfluss des Klimawandels auf Nordatlantiktiefs

Da Nordatlantiktiefs anders entstehen als tropische Wirbelstürme, ist ihre Entwicklung unter dem Einfluss des Klimawandels noch schwieriger vorherzusagen. Einige Trends sind jedoch bereits erkennbar:

Häufigere „Hybrid-Stürme“: Einige außertropische Stürme zeigen Eigenschaften tropischer

Zyklone – sie entwickeln ein warmes Zentrum und können sich schneller intensivieren.

Längere Sturmsaisons: Während Orkane in Europa bisher vor allem zwischen Oktober und März

auftraten, zeigen neuere Daten, dass schwere Stürme auch im Frühling und Sommer auftreten

könnten.

Mehr Orkane mit extrem niedrigen Luftdruckwerten: Ein niedrigerer Luftdruck

bedeutet oft stärkere Winde – einige der schwersten Stürme in Europa hatten in den letzten Jahren Rekordtiefs

erreicht.

Beispiel:

-

Orkan Sabine (2020) war ein außergewöhnlich langlebiger Sturm, der mit ungewöhnlich niedrigem Druck große Teile Europas traf.

-

Orkan Friederike (2018) hatte tropische Eigenschaften und verstärkte sich rasant innerhalb kurzer Zeit.

Wie können wir uns anpassen? – Schutzmaßnahmen für die Zukunft

Da Orkane in Zukunft stärker werden können, müssen die Schutzmaßnahmen überdacht und verbessert werden.

Verbesserte Bauweise in gefährdeten Regionen

-

Orkanresistente Gebäude mit verstärkten Dächern und Fenstern können helfen, Schäden zu minimieren.

-

Hochwasserschutz in Küstenregionen muss ausgebaut werden, um Sturmfluten besser abzuwehren.

Frühwarnsysteme weiterentwickeln

-

Bessere Computermodelle können helfen, Orkane präziser vorherzusagen.

-

Schnellere Warnsysteme über Apps, SMS und Notfallmeldungen könnten mehr Leben retten.

Klimaschutz verstärken, um Stürme langfristig zu entschärfen

-

Reduktion von CO₂-Emissionen kann helfen, die Erwärmung der Meere zu verlangsamen.

-

Nachhaltige Stadtplanung verhindert, dass Städte ungeschützt von Stürmen getroffen werden.

-

Investitionen in erneuerbare Energien könnten langfristig dazu beitragen, den Klimawandel einzudämmen.

Orkane in einer sich verändernden Welt

Der Klimawandel könnte Orkane in Europa stärker und langlebiger machen.

Häufigere

Sturmfluten und mehr Überschwemmungen bedrohen Küstenstädte.

Explosionsartige

Orkanentwicklungen könnten in Zukunft öfter auftreten.

Neue Schutzmaßnahmen und

Frühwarnsysteme sind dringend erforderlich, um sich auf eine Zukunft mit intensiveren Stürmen

vorzubereiten.

Orkane lassen sich nicht verhindern, aber wir können uns besser auf sie vorbereiten - durch technischen Fortschritt und eine nachhaltigere Klimapolitik. Die Zukunft der Orkane hängt entscheidend davon ab, wie wir in den kommenden Jahrzehnten mit dem Klimawandel umgehen.

Orkane – Eine Herausforderung für die Menschheit

Orkane sind faszinierende, aber auch gefährliche Naturereignisse. Sie können Städte zerstören, ganze Landstriche unbewohnbar machen und wirtschaftliche Katastrophen auslösen. Doch es gibt Möglichkeiten, ihre Auswirkungen zu minimieren.

Frühwarnsysteme, kluge Stadtplanung und ein besserer Umgang mit dem Klimawandel können dazu beitragen, dass Orkane in Zukunft weniger verheerende Schäden anrichten.

FAQ – Häufig gestellte Fragen zu Orkanen

Was ist der Unterschied zwischen einem Orkan und einem Hurrikan?

Ein Orkan ist ein Sturm

mit Windgeschwindigkeiten über 118 km/h. Ein Hurrikan ist ein tropischer Wirbelsturm, der sich über warmem

Wasser bildet.

Wie lange dauert ein Orkan?

Orkane können mehrere Stunden bis Tage andauern, je nach Größe

und Zuggeschwindigkeit.

Können Orkane vorhergesagt werden?

Ja, moderne Wettermodelle können Orkane frühzeitig

erkennen und ihre möglichen Zugbahnen berechnen.

Wie kann ich mich auf einen Orkan vorbereiten?

Ein Notfallplan, Vorräte an Wasser und

Lebensmitteln sowie sichere Unterkünfte sind essenziell.